有效针对外贸业务场景

立即查看 >

免费试用

免费试用

返回顶部

扫码添加微信,预约免费演示

数字化外贸综合营销决策平台

请完善以下信息,以便为您安排演示或样本

已自动分配售前顾问为您服务。请添加微信,更快获取项目案例和报价

走在吉隆坡的街头

中国品牌的身影几乎无处不在:

从华为、小米的旗舰店,到名创优品、喜茶的醒目门头;

从SHEIN快时尚席卷本地商场,到蔚来充电桩悄然出现在商圈停车场;

就连年轻人扎堆的购物心里,泡泡玛特的潮玩店也总是排着长队......

▲ 吉隆坡的泡泡玛特门店(图:新华社)

这座曾被视为“中转站”的国家,如今已悄然成为中国企业“出海东南亚的首选地”。但热潮之下,机遇与风险并存:政策变动、文化差异、合规挑战……如何在纷繁复杂的海外市场中精准落子?

为此,腾道与吴晓波频道-华商出海产业联盟达成了深度合作,联合发布《出海系列专题报告》。依托腾道独家外贸大数据与吴晓波频道的商业洞察、华商出海的服务经验,为企业提供专业、前瞻且可落地的出海指南。

第一期《2025年出海马来西亚专题报告》现已发布,涵盖国家基本面、贸易全景及五大关键产业机遇,为企业高效掘金这片“确定性热土”提供实战指南。

作为本次系列合作的首场落地活动,我们将于12月4日在杭州举办“马来西亚出海专题研讨会”,深度解读当地市场潜力与投资机会,助力企业精准布局、稳健出海。

越来越多中国老板把目光投向这里,不是因为风景多美,也不是因为签证多松,而是因为这里稳、这里通、这里能赚钱。

01 战略位置,天生“桥头堡”

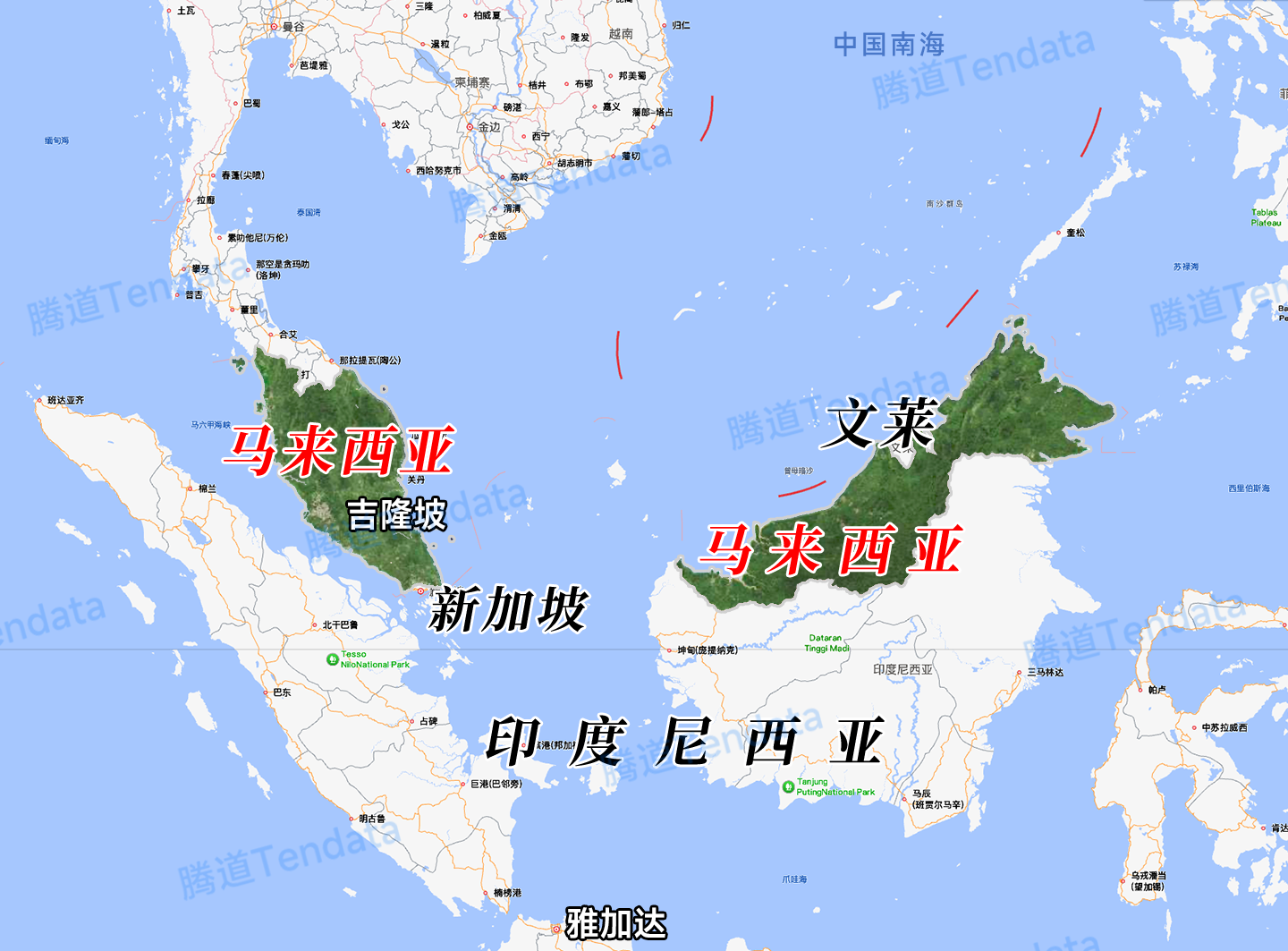

在东南亚的战略版图上,马来西亚恰如一把掌握关键的“钥匙”。它精准卡在马六甲海峡这一世界级的“战略锁眼”,左牵新加坡,右联印尼,背靠的是拥有6亿人口的广阔东盟市场。

▲ 马拉西亚地理位置(图:高德地图)

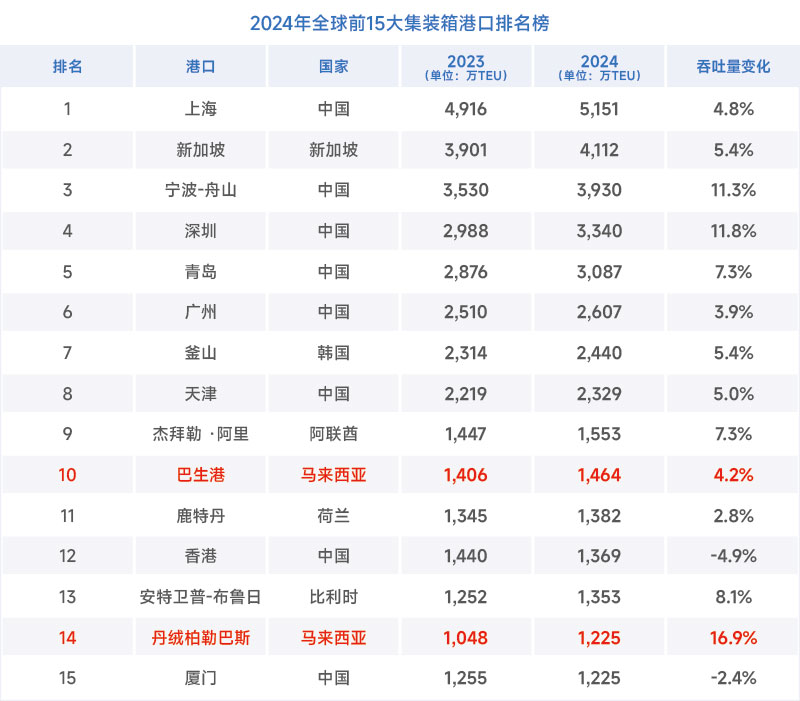

对于出海企业而言,坚实的物流基础至关重要。马来西亚拥有巴生港(全球第10大)与丹绒柏勒巴斯港(全球第14大)两大世界级港口,强大的海运网络意味着产品能从这里高效触达全球市场。

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

02 经济稳中有进,增长有底气

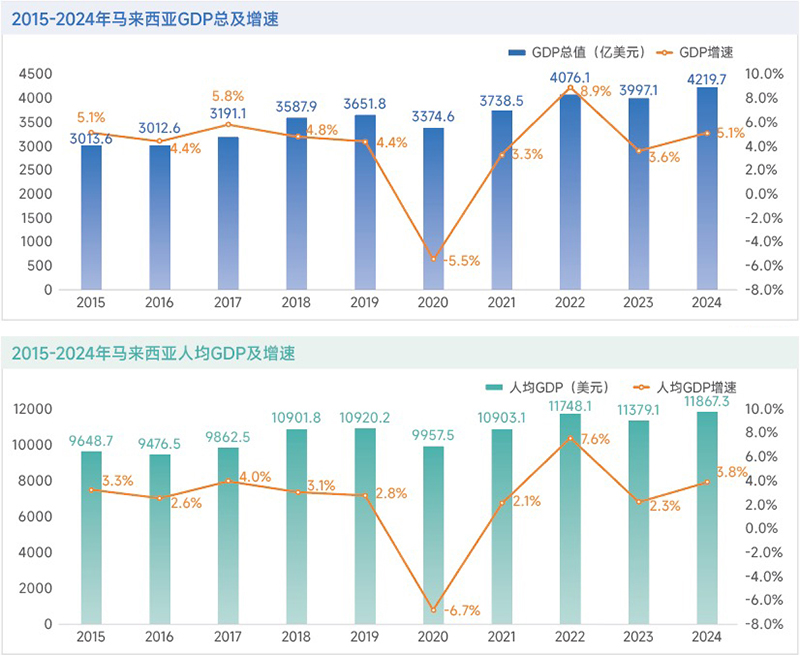

过去十年,马来西亚GDP增长近40%,人均GDP稳居东南亚前三。2025年预期增速达4.5%,高于新兴市场平均水平。

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

更难得的是,这个国家创造了连续26年贸易顺差的“黄金纪录”,外汇储备充足、财政稳健,既未重蹈过度刺激经济的覆辙,也从未陷入债务危机的泥潭。

对中企而言,这意味着更低的风险敞口、更坚实的投资基石,以及一片未被过度透支的经济沃土。

03 年轻人口+消费崛起,市场有潜力

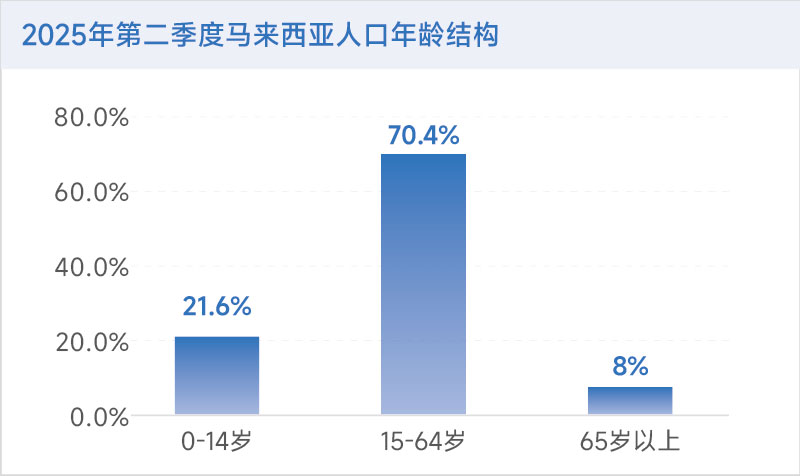

马来西亚人口约3400万,工作年龄人口占比超70%,年龄中位数仅30岁。

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

这一庞大的年轻群体不仅是生产力的核心,更以“爱网购、敢消费”的特性,直接催生了东盟第四大零售市场。

04 法治健全,外资有保障

马来西亚沿袭英国普通法体系,法律透明、产权保护强。对外资企业实行国民待遇,多数行业允许100%独资,利润可自由汇出。

一位在深圳做电子的老板说:“在别的地方,我担心政策变脸;在马来西亚,我担心的是自己跑得不够快。”

05 多元社会,沟通无障碍

全国英语普及率超60%,华裔占22.2%,普通话、粤语、闽南话在商场、工厂、街头随处可闻。很多本地高管既能讲马来语,又能写英文邮件,还能跟你聊两句“饮茶未”。

选择马来西亚,就是选择一条风险更低、路径更清晰、未来更可期的出海快车道!

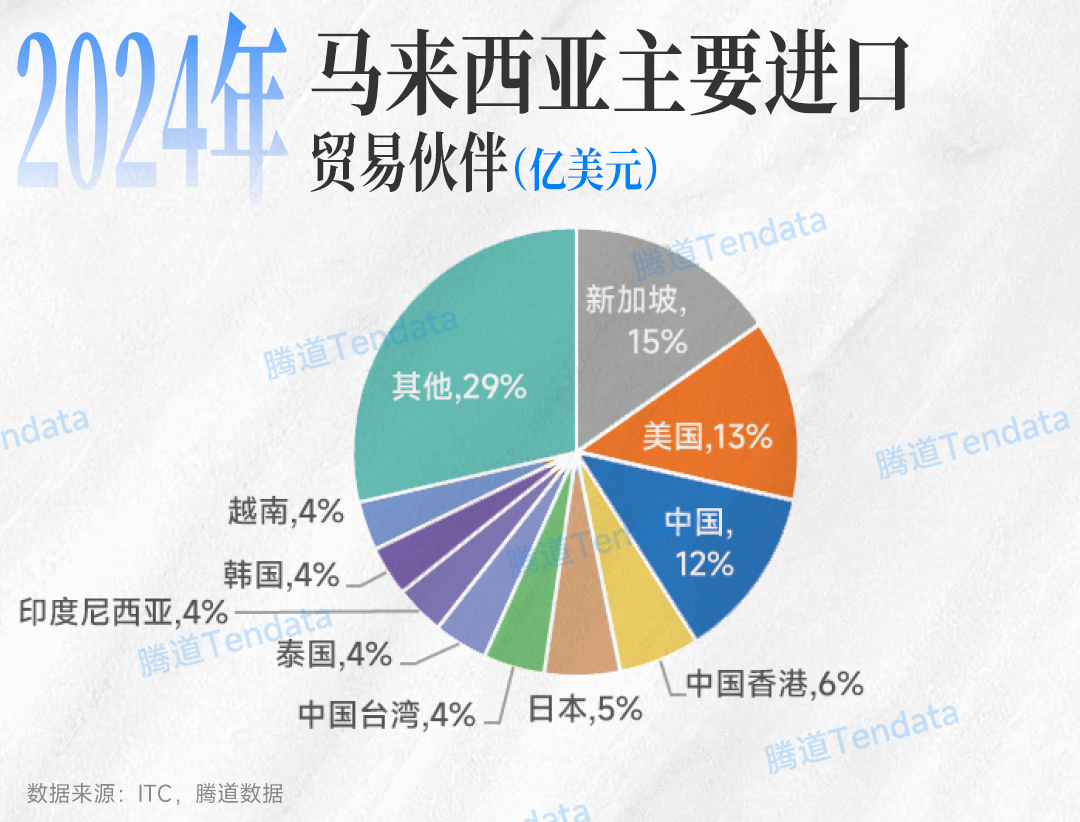

自2009年起,中国已连续15年稳居马来西亚最大贸易伙伴,更是其最大进口来源国。2024年,马来西亚从中国进口总额达1014.63亿美元,占其总进口额的20%。

“中国制造”在马来西亚无处不在:

在吉隆坡的商场里,华为手机摆在显眼位置;

槟城的半导体工厂中,中国产的检测设备嗡嗡运转;

柔佛的建筑工地上,三一重工的泵车正浇筑地基;

就连国家电网的新建变电站,也越来越多用上特变电工的变压器;

......

01 电子制造,靠中国“输血”

马来西亚是全球第六大半导体出口国,槟城更被誉为“东方硅谷”。但鲜为人知的是,其产线上的许多设备与零部件,正源源不断来自中国。

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

2024年,马来西亚自中国进口的集成电路、通信设备、自动数据处理零件合计增长38%,成为支撑其电子出口的隐形支柱。没有这些高性价比的中间品,所谓“高端制造”将难以为继。

02 工厂升级,离不开中国装备

随着马来西亚推进工业4.0,对自动化设备的需求激增。中国产的数控机床、注塑机、工业机器人,因价格低、响应快、售后近,正快速替代欧美日品牌。

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

一位在霹雳州设厂的浙江老板坦言:“买德国设备要等半年,中国设备一周到货,本地还有服务站,在东南亚,效率就是生命线。”

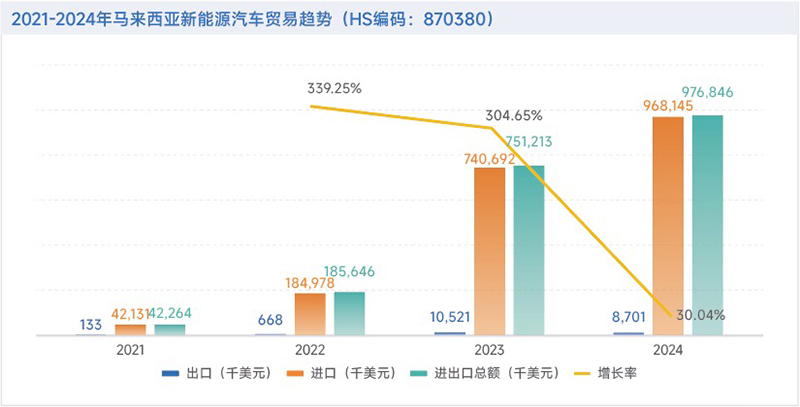

03 绿色转型,中国方案成首选

马来西亚承诺2050年碳中和,并大力推广电动车与光伏。而中国,正是其绿色转型最可靠的伙伴:

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

82%的太阳能组件来自中国;

几乎全部公共充电桩由中国企业供应;

宁德时代、比亚迪等正评估在柔佛建电池厂;

......

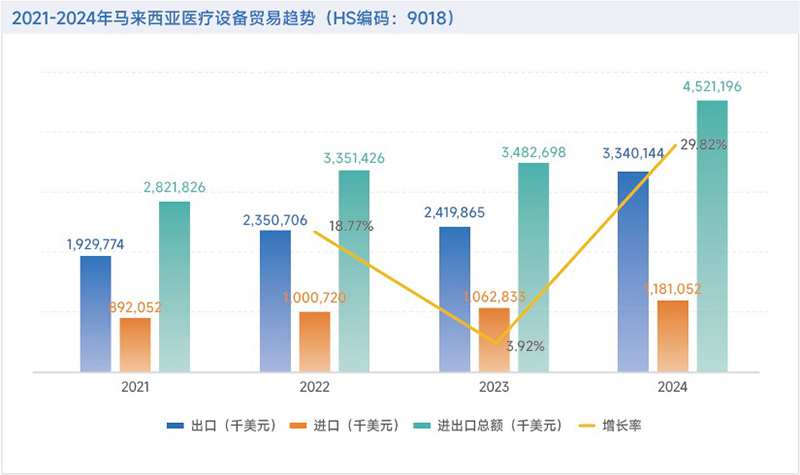

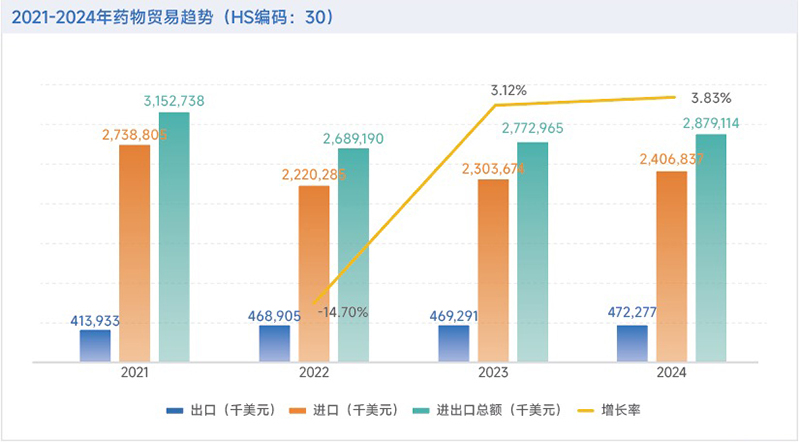

04 医疗与制药,同样深度依赖

尽管马来西亚鼓励本土制药,但70%以上的原料药和一次性医疗耗材仍依赖中国进口。迈瑞、鱼跃等品牌的监护仪、呼吸机,已进入多家公立医院。

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

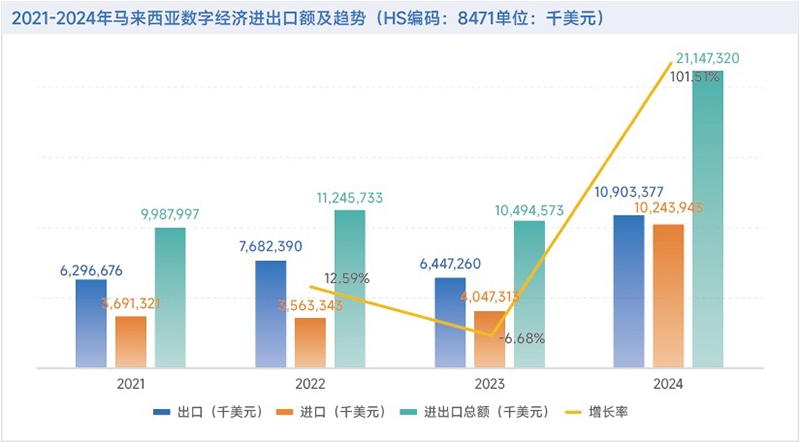

05 数字经济:中国经验正落地

华为参与5G建设,阿里云提供算力,菜鸟布局智能物流,TikTok Shop带动社交电商,中国科技企业,正默默搭建马来西亚数字生态的“底座”。

▲ 图:《2025年出海马来西亚专题报告》

当然,这种依赖并非单向。马来西亚提供稳定的法治环境、成熟的技工队伍、辐射东盟的区位优势,以及覆盖全球的自贸网络。中国企业在此设厂,产品可零关税进入欧盟、英国、东盟等市场。

于是,一种新型协同关系正在形成:中国提供技术与供应链,马来西亚提供合规与跳板,彼此需要,方能共赢。

一位深耕南洋十年的中企负责人所说:“他们离不开我们的速度,我们也离不开他们的通道。”

而这,或许才是“中国货”在马来西亚真正不可替代的原因。

机遇虽多,挑战同样真实。马来西亚营商环境开放,政策透明,但对初来乍到的中国老板来说,这里并非“躺赢之地”。不少企业因低估文化差异、误判政策走向,或忽视本地规则,最终陷入合规泥潭,甚至黯然退场。

01 文化尊重,是第一张入场券

马来西亚是一个多元族群社会:马来人占七成,多为穆斯林;华裔约22%,印度裔约7%,三大文化并存共生。这意味着,办公室里可能同时有开斋节、农历新年和屠妖节假期。

一位浙江老板刚在柔佛设厂时,为了赶订单,在开斋节当天要求全员返工。结果第二天,上百名马来员工集体请假,工厂直接停摆三天。事后他苦笑:“我以为效率就是一切,后来才明白,在这里,尊重比KPI更重要。”

如今,越来越多中企主动设立穆斯林祈祷室、调整食堂菜单、避开周五下午安排重要会议,这些看似微小的改变,却是赢得信任的第一步。

▲ 马来西亚布城清真寺(图:摄图网)

02 政策红利,不是永久保险

过去,一些企业以为只要拿块地、建个厂,就能享受十年免税。但今天的马来西亚,早已明确拒绝低端、高耗能、劳动密集型项目。

政府更青睐自动化程度高、技术含量足、环境友好型的投资。2025年起,马来西亚还将实施全球最低企业税率(15%),过去靠“税收洼地”套利的模式,正在失效。

03 人才本地化,才是长久之计

早期不少中企习惯“中国人管中国人”,本地员工只做一线操作。但很快发现:不懂马来语、不了解社区关系、不熟悉劳工法规,连招工都困难。

如今,聪明的企业开始大力培养本地骨干。据马来西亚投资发展局(MIDA)数据,2024年中资制造业企业本地员工平均占比已达78%,不少工厂的生产主管、采购经理甚至厂长,都是马来人或华裔本地人。

他们在语言、文化、人脉上的优势,往往比外派高管更能打通市场。

中国企业与马来西亚市场的合作

实现了互利共赢:

我们拓展了市场;

马来西亚则获得了技术升级、就业增长与经济活力

这种相互成就的模式,

已成为中国企业出海的典范